Eigentlich liegt der Ararat in der Türkei und doch ist der Berg den Armeniern überaus heilig. Sogar ein Branntwein trägt seinen Namen.

Der Berg Ararat ist ein Symbol Armeniens, obwohl er tatsächlich in der Türkei liegt. Auf dem 5.137 Meter hohen, ruhenden Vulkan soll gemäß der Legende dereinst nach der biblischen Sintflut die Arche Noah gestrandet sein. Zudem soll sich über dem schlafenden Riesen mit dem fast ganzjährig schneebedeckten Gipfel erstmals in der Menschheitsgeschichte ein Regenbogen gezeigt haben. Und obschon der heilige Berg insbesondere von fast überall in der rund 40 Kilometer entfernten Hauptstadt Eriwan zu sehen und bildet er zusammen mit dem Kloster Khor Virap sowie den Weiten der Ararat-Ebene das wohl berühmteste Postkartenmotiv Armeniens. Tatsächlich liegt der Berg auf der anderen Seite des Grenzflusses Aras und gehört seit der territorialen Neugliederung im Jahre 1920 zur Türkei.

„Es gibt wohl kaum jemanden in Armenien, der den Ararat nicht als unseren heiligen Berg und als Teil unseres Landes ansieht“, macht Aramayis Mnatsakanyan deutlich. Gleichzeitig verweist der mit einer Deutschlehrerin verheiratet Philologe auf die Tatsache, dass das Heiligtum von Armenien aus nicht zu erreichen ist. Die Grenze zur Türkei ist für die Armenier dicht. Entsprechend begnügen sich die meisten zwangsweise mit dem Fernblick auf den Riesen im äußersten Osten der Türkei.

„Wer den Ararat besteigen möchte, muss umständlich über Georgien in die Türkei einreisen“, weiß Aramayis aus eigener Erfahrung, dass dies eine komplizierte wie kostspielige Tagesreise ist. Daher begnügen sich die meisten Armenier zwangsweise damit, den heiligen Berg nur aus der Distanz zu kennen. Beste Aussichten eröffnen sich vor allem aus der weitläufigen Ararat-Ebene, die als der Obstgarten Armeniens gilt. Hier gedeihen insbesondere Weintrauben, Pfirsich und Aprikosen, aber auch andere Steinobstsorten und Granatäpfel.

Aus der Ebene ragt das auf einem Hügel liegende Kloster Khor Virap hervor. Der architektonisch eher unaufgeregte Komplex gilt als Wiege des Christentums. Überlieferungen nach soll König Trdat III. im Jahre 288 nach Christus den Heiligen Gregor insgesamt 13 Jahre lang exakt an der Stelle des heutigen Klosters in einer Grube gefangen gehalten haben, um ihn so von dem tief in ihm verwurzelten christlichen Glauben abzubringen. Als der Monarch vermeintlich unheilbar erkrankte, bat er in seiner Verzweiflung den Heiligen um Hilfe. Mit christlichen Gebeten soll es Gregor schließlich gelungen sein, die Krankheit zu vertreiben. Als Dank verfügte der König im Jahre 301 nach Christus, dass fortan das Christentum die Staatsreligion in seinem Reich sein sollte. Und daran hat sich in Armenien bis zum heutigen Tage nichts geändert.

In der Folge wurde bereits im 4. Jahrhundert ein erste Kloster auf dem Hügel in der Ararat-Ebene gegründet. Dessen Name Khor Virap wurde in Anlehnung an den Heiligen Gregor gewählt und bedeutet so viel wie „tiefe Grube“. Mit Ausnahme der legendären Grube ist von dem ursprünglichen Kloster nicht mehr viel übrig. Die heutige Anlage mit der Muttergottes-Kirche aus dem Jahre 1661 und St.-Georg-Kapelle datiert größtenteils aus dem 17. Jahrhundert. Wichtigste Anlaufstelle ist hier die Grube, in der Gregor gefangen gehalten wurde. Ob diese tatsächlich ein Original ist, bleibt bis heute unbestätigt. Gleichwohl ist die Grube für viele Christen eine bedeutende Pilgerstätte – noch dazu vor der imposanten Kulisse des Ararat.

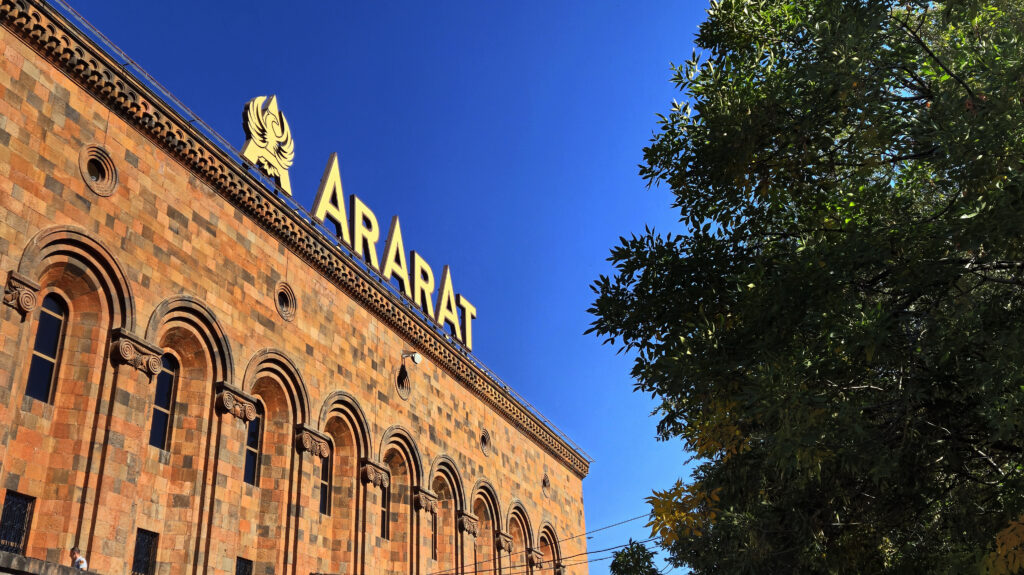

Der heilige Berg stand auch Pate bei der Namensgebung für eines der wichtigsten Exportgüter des Landes: einem Branntwein namens „Ararat“. Vorreiter ist vor allem die gleichnamige Brennerei in Eriwan, die als älteste des Landes gilt. Seit dem Jahre 1887 wird die hochprozentige Spirituose in der Hauptstadt hergestellt. Nicht weniger als 92 Prozent der Produktion wandern in den Export. In mehr als 50 Ländern rund um den Erdball ist der Ararat heute erhältlich. Größter Abnehmer ist mit Abstand jedoch Russland.

„Auch in der armenischen Gesellschaft nimmt der Ararat eine wichtige Rolle ein“, erläutert Marketing-Mitarbeiterin Lusine Lalayan. So sei es bis heute Tradition, so die 54-jährige weiter, dass Männer, die um die Hand einer Braut anhalten, mit einem Branntwein in der Hand zur Dame ihres Herzens gehen und die Flasche auf den Tisch des Hauses stellen. Wenn die Auserkorene dem Heiratsantrag zustimmen möchte, stellt sie ebenfalls eine Flasche auf den Tisch. Beide werden dann als Symbol der Vereinigung in einem Glas zusammengeschüttet und vom künftigen Ehepaar gemeinsam getrunken.

„Viele Armenier kaufen zur Geburt eines Kindes eine Flasche und legen fest, wann diese getrunken wird“, erzählt Luisine und fügt augenzwinkernd hinzu: „In der Regel wird die Flasche mit Erreichen der Volljährigkeit des Kindes getrunken, damit der Stammhalter mittrinken kann.

Nicht weniger als 70 Prozent der gesamten armenischen Weinernte werden für die Branntwein-Produktion verwendet. Der Brandy wird zweimal destilliert und hat, bevor er für mindestens drei Jahre in kaukasische Eichenfässern lagert, einen Alkoholgehalt von 72 Prozent. Dieser wird nach und nach auf rund 40 Prozent gesenkt, schließlich gilt der Branntwein in Armenien vornehmlich Digestif.

„Brandy trinkt man nicht einfach. Man genießt ihn in kleinen Schlückchen“, lautet dann auch Lusines Empfehlung. Damit der Geschmack und das Aroma sich optimal entfalten kann, sollte der Ararat in ein tulpenförmiges Glas gefüllt werden. Danach sollte das gefüllte Glas vor dem Genuss für ein paar Momente in der Hand angewärmt werden, bevor ein erster kleiner Schluck zu Munde geführt und im Gaumen kreisen gelassen wird.

„Noch besser schmeckt mir persönlich der Brandy, wenn man aus einem Pfirsich oder einer Aprikose den Kern entfernt und ein wenig von dem Branntwein in die Mulde gießt“, hat Lusine noch einen Expertentipp parat. Wie alle in Armenien spricht sie dabei im Normalfall von einem Cognac. Da ist sich dabei aber um einen geschützten Begriff handelt, wendet Ararat einen kleinen Trick an. Für den internationalen Markt wird das Getränk als „Brandy“ ausgeflaggt; in kyrillischer und armenischer Schrift wird jedoch weiter der Begriff „Cognac“ verwendet. Denn meisten Konsumenten ist die Bezeichnung ohnehin egal. Lediglich die Armen fühlen sich bei jedem Schluck an das Trauma um den heiligen Berg auf der falschen Seite der Grenze erinnert.

Allgemeine Informationen: www.armenia.travel/de

Einreise: Für die Einreise wird ein mindestens noch sechs Monate gültiger Reisepass benötigt. Passinhaber von EU- und Schengen-Staaten benötigen kein Visum.

Anreise: Lufthansa bietet Direktflüge aus Frankfurt an; Eurowings aus Düsseldorf und Austrian aus Wien. Der Flughafen Swartnoz liegt elf Kilometer vom Stadtzentrum Eriwans entfernt.

Sprache: Amtssprache ist Armenisch. Russisch ist ebenfalls weit verbreitet. Englisch wird in den meisten Restaurants und Hotels gesprochen.

Alle Bilder: (c) Karsten-Thilo Raab